!鎌倉時代、日本全国を遊行して民衆に喜びと興奮をあたえ続けた、念仏集団がいた!!

南無阿弥陀仏!一度となえるだけでいい!

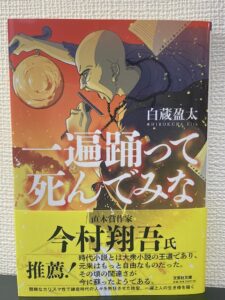

●あらすじ・内容(どんな本?)

家族も財産もすべてを捨てて阿弥陀仏の導きに従う一遍は、念仏を唱えて日本全国を遊行する。一遍とともに僧達が床板を踏み鳴らす激しいリズム、次第に加速する念仏、上昇する心拍数を表すかのようなの音。時衆が繰り広げるパフォーマンスは、見る者の心を鷲掴みにし、娯楽のない鎌倉時代で人々に刺激と喜びを与えていた。南無阿弥陀仏を唱えればわかる、念仏はロックだ!琴線に触れる読経の声に魅了され、一挙一動から目を離せなくなる、まるでロックスターのライブのように各地で人々を熱狂させる、破天荒かつ繊細な捨聖、一遍上人の物語。 引用:文庫裏表紙より

●読みどころ

*現代からの目線、言葉のおもしろさ

歴史小説なのに、歴史小説っぽくない言葉でつづられていて読みやすい本です。これ本当に鎌倉時代の人たちの、しかも僧侶の会話ですか?って感じがして、現代の会話と変わらない言葉で物語は進んでいきます。「わかるかい?ヒロ」「いいかい、俺たちが信じるのはただ南無阿弥陀仏の・・・・」みたいな感じで話す一遍上人がとても身近に感じられます。

*一遍上人のカッコよさ

ヒロはまだ一遍とまともに話をしたことがない時に、一遍から「ヒロ、必要なのは『南無阿弥陀仏』だけさ」と声をかけられて、自分の名前を憶えていてくれたこと、直接声をかけられたことに驚きと感動を覚えます。こんな風に誰にでも目が行き届いている、気づかいができることが一遍人気の秘密の一つでしょう。

執権・北条時宗の「すべて阿弥陀仏で解決できるならどんなに楽か!世の中はそう簡単ではないッ!」という怒声に対して、怒鳴り返した一遍「すべて阿弥陀で解決するよりほかに、やれることがない者たちもいるんですよッ!」この言葉が躍り念仏にかける一遍の心を支えているようでした。

*名セリフ

「好きなものが重くなったら、捨ててしまえばいい。捨てろ捨てろ、捨てたら生きていけないというのなら、死ねばいいだけのことじゃないか。そう思うようにしたら、世界が急に清らかな小川のように澄んで見えたんだ」

「人間と人間、そう簡単にわかりあえてたまるかよ。仲間なんてものは本来、一人一人まったく違う人間が、似ている部分を互いに持ち寄って作るもんだろ。それなのに大抵の場合、『仲間」はだんだん、仲間同士が少しでも違うことを許さなくなるんだ。仲間はひとつ、仲間は同じ・・それでとうとう「お前も仲間なんだから一緒にやれよ、みんなと違うことをするのは裏切りだぞ』みたいなことを言い出した日にはもう、仲間なんてものは害悪でしかない!」

*あとがきが面白い

白蔵盈太さんの小説の特徴の一つが「あとがき」です。最近はあとがきがない本もあったりしますが、白蔵盈太さんの小説にはかならずあとがきがあって、白蔵さん流の解説で、この小説はどんな材料をつかってどんな料理法でつくられているのか説明されてます。それがとても贅沢な材料を意外な調理法で調理されているって、すごく丁寧に説明されているので、どんな料理が出来上がっているのか確かめずにはいられなくなるんです。ぜひ、あとがきから読んでみてください。

●こんな人におすすめ

・仏教の歴史に興味がある方・・・主人公は一遍上人ですが、南無阿弥陀仏の法然、親鸞、禅の栄西と道元など仏教の宗派がわかりやすく書かれています

・元気になりたい人・・・ロックライブに参加してるような体験ができます。

●著者プロフィール

1978年、埼玉県生まれ。2020年「松の廊下でつかまえて」で第3回歴史文芸賞最優秀賞を受賞(「あの日、松の廊下で」に改題し文庫化)。著書に、「討ち入りたくない内蔵助」「義経じゃないほうの源平合戦」(ともに文芸社)、「実は、拙者は。」(双葉社)などがある。X : @Via_Nirone7 引用:文庫カバーより

南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、